老昆明最早的“交通运输工具”是人自身,可背、可扛、可挑,会用木杠和扁担,称号有“三吹火”“四平肩”“多脚虫”“散扁担”等。在“人力交通供给侧”难及和不便之处,老昆明人也可以自骑,外租或自备。马是最原始的非人力交通工具,直到现代,仍然是“交通供给”的重要选顶。

“三吹火”和“散扁担”

说起原始运输,总离不开“人背马驮”四字,以“人背”在前,可见其历史悠久。

昆明近郊农民下地做活,进城卖货,搬运粮食、草秆、烧柴、蔬菜、水果、食品等生活、生产物资,都离不开背箩。民国初年,昆明西山脚下的龙门村,还有人背人上山游览三清阁,登上1333磴石阶,直达龙门,每背一人可得30文至50文铜钱。

早期昆明城里的搬运工、装卸工靠的是手抬肩扛:或两人相对而抬,或一前一后而扛,如果货物太长太重,须得三人以上合作,两人在前,一人于后,俗称“三吹火”;两人在前,两人于后,称“四平肩”;八到十人以上合力扛抬则称“多脚虫”。即便后来有了汽车、火车,一装一卸,还得靠这“三吹火”“四平肩”和“多脚虫”。

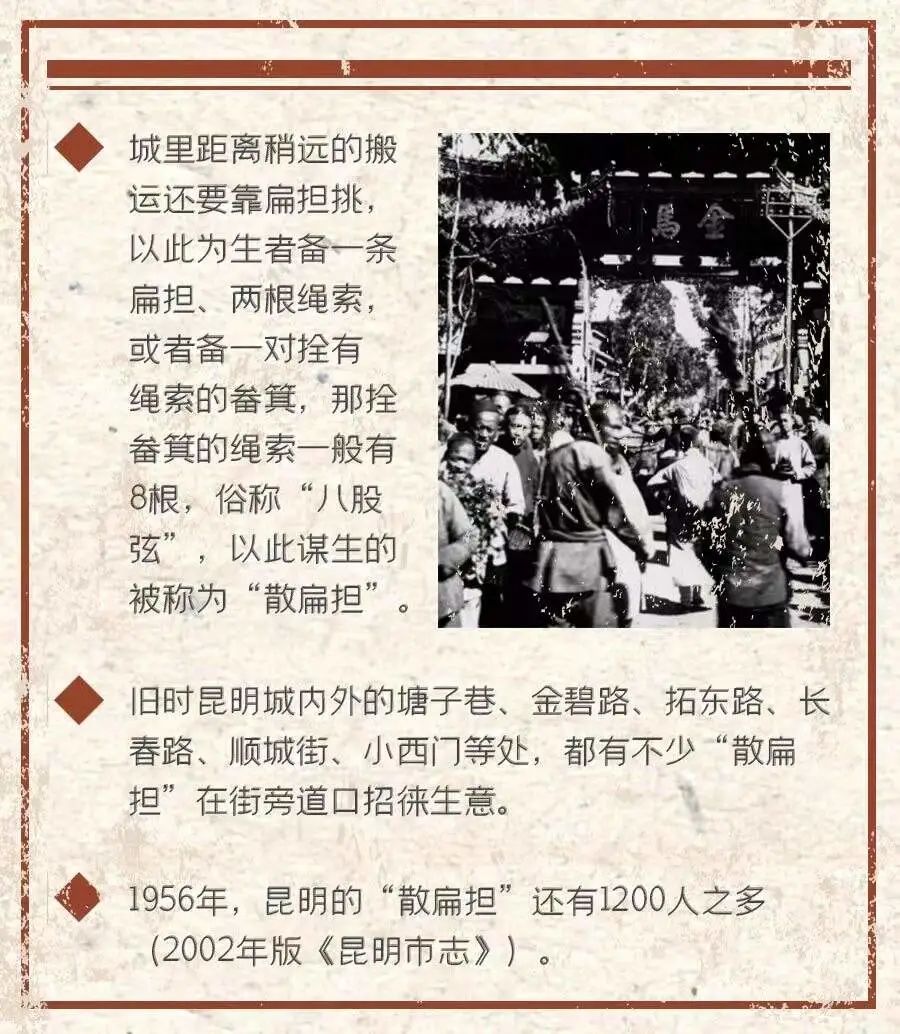

城里距离稍远的搬运还要靠扁担挑,以此为生者备一条扁担、两根绳索,或者备一对拴有绳索的畚箕,就可以上街谋生了。那拴畚箕的绳索一般有8根,俗称“八股弦”,以此谋生的被称为“散扁担”。他们收入很低,还常常揽不到活计,平时只好到饭摊上买烧饼或以馆子的剩菜剩饭充饥,晚上大多无家可归,只能花一两角钱住到鸡毛店里。旧时昆明城内外的塘子巷、金碧路、拓东路、长春路、顺城街、小西门等处,都有不少“散扁担”在街旁道口招徕生意。用得着他们的时候,在街头喊一声“扁担”,他们就会聚拢过来,为雇主挑运行李物品等。由于报酬微薄,“散扁担”们不得不早出晚归,辛苦劳作。直到1956年,昆明的“散扁担”还有1200人之多(2002年版《昆明市志》)。

早年昆明城里的“散扁担”。

清末民初,昆明还有“夫行”专门经营城内搬运业务。旧时马帮运货到昆明,到城外西南就得下货,由滇池水路来的船只也要在篆塘下货。商货入城由这些夫行转运。他们招来搬运工人,互保入行,造册编号发牌,转运商货。他们通过官府垄断城内搬运,声称若有遗失,包查包赔——而搬运工的主力,就是“背脚”“三吹火”“四平肩”“多脚虫”和“散扁担”。

早年金马坊下找生意的“散扁担”。

“抬滑竿”“抬轿子”和“四川号子”

“滑竿”算是简易的轿子,砍来两根三米长的竹竿,中间绑上几根横担,做成躺椅形状,再铺上毯子棉被,前面装块踏脚板,就可以乘坐了。如果遇到太阳暴晒、老天下雨,还可以盖上一块篷布。旧时远郊乡绅进城、老弱病者求医,都常常乘坐滑竿。就是官吏、乡绅雅性所至,要登山游览,坐轿子上不去,也会坐滑竿,只是那滑竿又高档得多。

坊间传说,在民国初年的护国战争中,护国军进入四川痛击袁世凯军队,因为伤员太多,担架不够用。川南竹子多,护国军就地取材,砍来竹子扎成简易担架,后来经过民间改造,成为滑竿,盛行于西南地区。但据考证,滑竿的使用要更早,使用范围也更广。在昆明抬滑竿的四川人不少,传说可能与此有关。

四川人到昆明抬滑竿,带来了四川的行规,还带来了“四川号子”。抬滑竿不易,除了体力,还要有技巧,如脚动身不动,腰杆似箭直,换肩不停步等。最重要的是前后两人要通力配合,协调一致,“踩到点子上”。否则不但费力,还可能“翻竿”出事。于是“四川号子”在这里派上了用场,不但可以整合行走步调、保持滑竿闪动节律,也为辛苦的劳作带来几分快乐。而在拥挤的城市街巷中行走,“号子”还有吆喝开道的作用。

滑竿都是两人抬,前面的叫“前竿”,后面的叫“后竿”。抬“前竿”的要熟悉路况,耐力好,抬“后竿”的要身壮力大。“前竿”视野宽阔,“后竿”视线被乘客遮挡,看不全路。于是“前竿”要“报路”,向“后竿”通报路况,“后竿”要及时“应答”,以策安全。如“起竿”之时,“前竿”总要唱一声:“平阳大路!”“后竿”唱答:“甩开大步!”这一前一后,一“报”一“答”,一唱一和,或有固定之语,或者出口成章,无不应答如流,言简意赅,且押韵合仄,形象生动,显示出草根劳动者特有的幽默和风趣,成为别具一格的“滑竿号子”。昆明坡多,上坡时“前竿”会报一声:“抬头望!”“后竿”则应道:“把坡上!”如果坡度不大,前面就喊:“懒洋坡。”后面应:“慢慢梭。”下坡时前面唱一声:“有陡坡!”后面和一句:“慢慢梭!”下完了坡,前面又唱:“下到坡底!”后面应声:“快慢由你!”

抬滑竿有“号子”,抬轿子也有“号子”。1931年,美国作家斯诺来到云南,和探险家洛克结伴从昆明西行大理,路上洛克得了疟疾,不得不雇来轿子,那轿子“用竹子和藤条编成,固定在四根竹竿做的轿杠上,座位设在中央,上面盖着一块油布,轿夫一前一后,各抬两个轿杠。在中国没有公路的地方,轿子可算是旅客们最舒适的交通工具了”。斯诺也发现,“抬轿子成了四川人独占的行业。洛克雇了四个轿夫,分两组轮换着抬。他们裸露的肩膀上都长了一英寸厚的老茧。他们唯一的私人财产就是拴在布腰带上的烟枪。晚上,他们除了吃黏性很大的米饭外,很少吃别的东西,一吃完饭,他们就抽鸦片,晕乎乎地进入梦乡。然而他们体力惊人,抬轿子的姿态优美,可以颤悠颤悠地连抬几个钟头而不知疲倦。”

最让斯诺和洛克感兴趣的是这些四川“轿夫”的“号子”。“他们迎风吐唾沫,使洛克大为恼火,可是一听到他们即兴编的号子,洛克也禁不住笑了。”有时一个轿夫会哼:“哎,哎,哎,哎,哟,哟唷。”另外一个就接上来:“和—小—妹—子—哟。”

这几段“号子”被意译为英文,写入斯诺的《马帮旅行》一书,再被译成汉语返回中国时,韵味自是大减,但仍然可以感受到“川号子”的特殊风格。

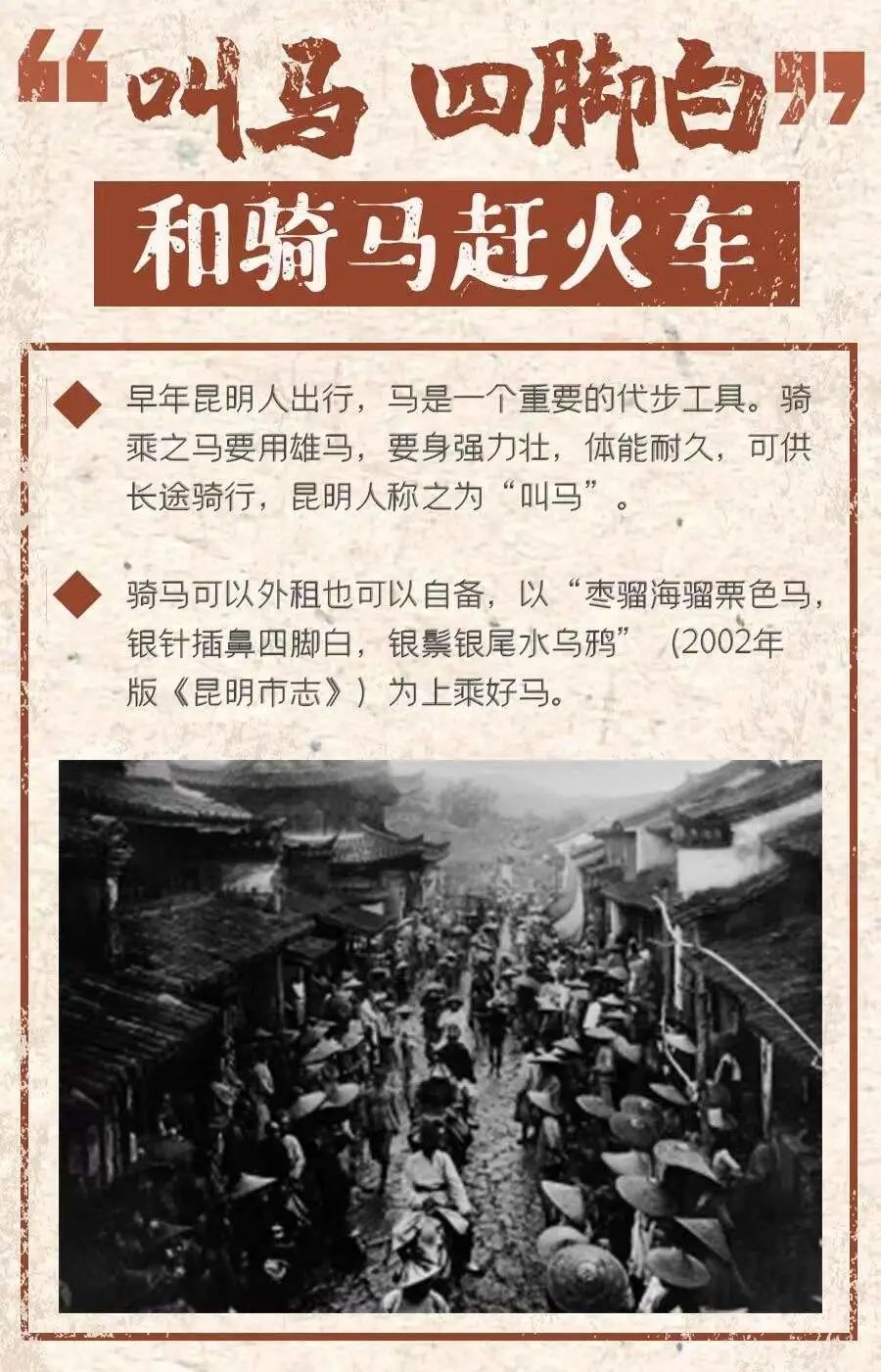

“叫马”“四脚白”和骑马赶火车

早年昆明人出行,马是一个重要的代步工具。骑乘之马要用雄马,要身强力壮,体能耐久,可供长途骑行,昆明人称之为“叫马”。骑马可以外租也可以自备,以“枣骝海骝栗色马,银针插鼻四脚白,银鬃银尾水乌鸦”(2002年版《昆明市志》)为上乘好马。

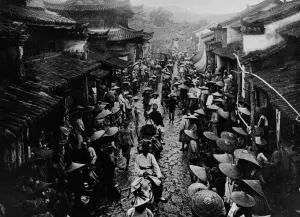

当时供骑乘的马一般都有点儿“行头”:马头上要扎大红彩球,马脖子上要挂一串铜铃,还要备好骑鞍,再垫上毯子或棉被,以供探亲访友、办婚嫁喜事时骑用。官家之马,更有马夫兵弁随行,八面威风。1930年,斯诺在昆明时,几次“看见张凤春(省城卫戍司令)骑马飞奔而过,前面有十几名马弁气喘吁吁地边跑边喊:‘马来!走顺!大官来了!’”(《马帮旅行》)后来斯诺踏上迤西大道前往大理,和美国学者洛克的马帮同行,洛克坐轿,斯诺骑马,也可见当时各方人物出门情形。

清末官员骑马出巡。

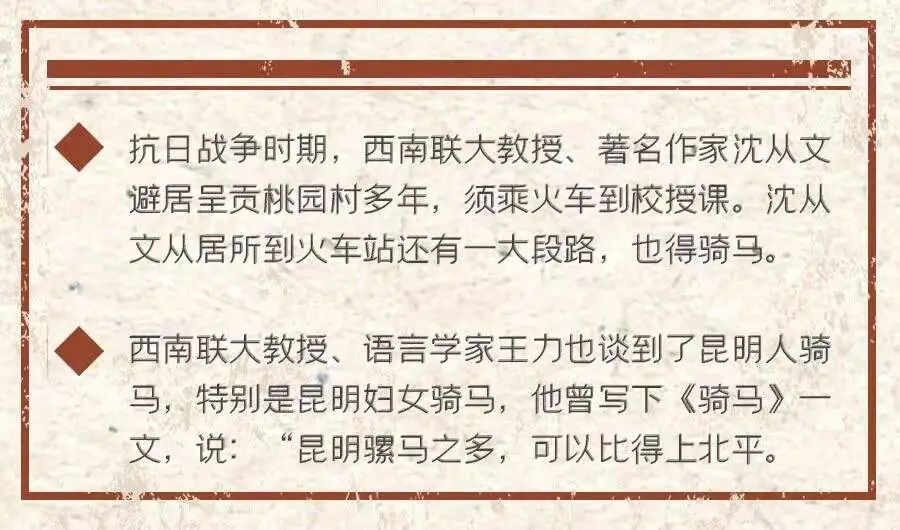

抗日战争时期,日寇飞机滥炸昆明城,西南联大教授、著名作家沈从文避居呈贡桃园村多年,须乘火车到校授课。沈从文从居所到火车站还有一大段路,也得骑马。多年以后,他在《记忆中的云南跑马节》一文中回忆说:“由呈贡赶火车进城,向例得骑一匹老马,慢吞吞地走十里路。有时赶车不及,还得原骑退回。”沈从文的学生汪曾祺也骑马走过这里,他写道:“呈贡火车站附近,有一大片栗树林,方圆数里。树皆合抱,枝叶浓密,树上无虫蚁,树下无杂草,干净之极。我曾几次骑马过栗树林,如入画境。”(《昆明的果品》)

与此同时,西南联合大学物理系教授周培源避居西山脚下龙门村(原山邑村)的“闼翠楼”,这里距西南联大约10千米,又不通公路。他买来一匹永胜马,取名“华龙”,作为自己的交通工具。每天清晨5时,这名教授就得起床喂马、刷马,先骑马送两个女儿到车家壁小学读书,无课便打马回府,继续研究他的“湍流”理论,有课则继续前行,到西南联大上课。到了学校,周培源下了马要先牵马“溜汗”,再把马拴好,这才进教室上课。当时周培源每周三天有课,总是飞骑赴教,从不迟到,成为联大的一道风景。如今龙门村的老人仍然记得这位“马上大将军”。据说有一次“华龙”受惊,周培源被摔下马背,倒挂在马镫上,“华龙”继续乱跑,幸得村民拦马解救,才捡得一命。两年多以后,简易公路通到龙门村,周培源这才改换坐骑,买来一辆自行车,骑车到校上课。

西南联大教授、语言学家王力也谈到了昆明人骑马,特别是昆明妇女骑马,他曾写下《骑马》一文,说:“昆明骡马之多,可以比得上北平。乡下女子也会横坐在载货的鞍子上,让马蹄嘚嘚的声音伴她们的歌声,这却是北平女子所不能及的。”